組合員の資格及び認定

組合員の資格は、職員になったその日から取得することになります。職員は、国家公務員共済組合法等に基づき、加入が義務付けられていますので、自己の意思で加入、非加入を決定することはできません。また、職員が退職あるいは死亡したときには、その翌日から資格を喪失することになります。

組合員の種類

組合員には、次の種類があります。

1〔長期組合員〕

一般的な組合員で、長期給付事業、短期給付事業、福祉事業の適用を受けます。

2〔短期組合員〕

一定の要件(2月以上の雇用期間、週20時間以上の勤務、非学生、月額賃金8万8千円以上等)を満たした短時間勤務の職員(臨時的任用職員、期間業務職員、非常勤職員、再任用短時間勤務職員等)が該当します。なお、短期給付事業、福祉事業の適用を受けますが、長期給付は適用されませんので、厚生年金は第1号厚生年金被保険者として加入します。

3〔継続長期組合員〕退職し、公庫等へ出向した方

長期組合員であった方で、公庫等に出向中の方が該当し、長期給付事業のみが適用され、その資格は出向の日から5年間に限られます。

4〔任意継続組合員〕退職し、任意継続組合員になることを希望した方

1年以上組合員であった方が、退職後も継続して短期給付事業(休業手当金、出産手当金、傷病手当金(組合員であった時の傷病について受給資格を得ている方及び現に給付され、期間が残っている方を除く。)、育児休業手当金及び介護休業手当金を除く。)及び福祉事業(貸付事業、団体定期保険、傷害保険、積立貯金及び積立年金保険を除く。)の適用を受けることを希望し、退職後20日以内に、手続きをされた場合に、その資格を取得することができ、期間は2年以内に限られます。なお、退職後に再就職し、再就職先の健康保険等の被保険者になった場合には、任意継続組合員にはなれません。

被扶養者

組合員は、職員となったその日から組合員の資格を取得することになりますが、組合員の家族については、組合員の申告がなければ、被扶養者としての資格を得ることはできません。

被扶養者の資格を得るためには、「被扶養者申告書」を提出し、認定を受けることが必要です。

被扶養者の認定

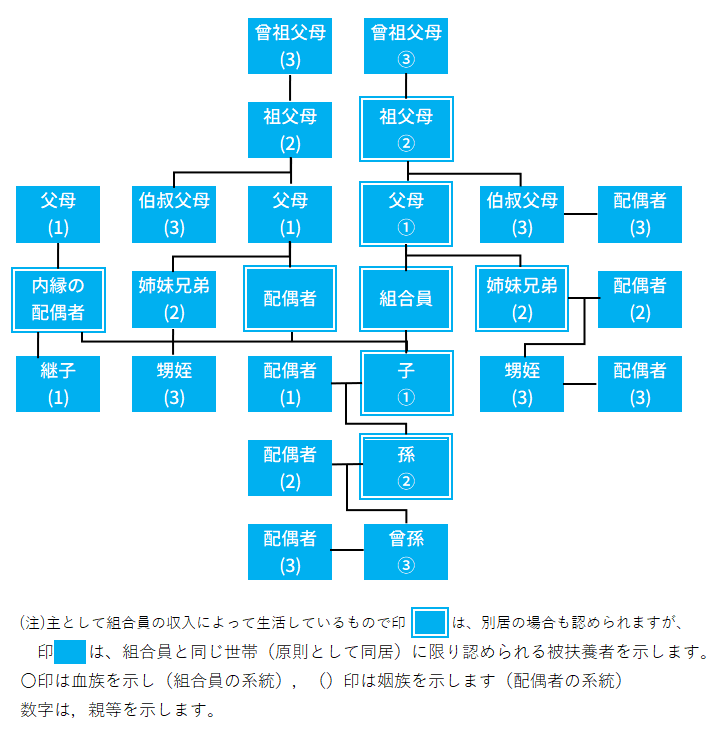

被扶養者として認定できる方は、主として、組合員の収入により生計を維持している方で、次の範囲に当てはまる方に限られます(後期高齢者医療の被保険者(75歳以上)を除く。)。

① 組合員の配偶者(内縁関係にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

② 組合員と同一の世帯に属する三親等以内の親族で①以外の方

③ 内縁関係にある配偶者の父母及び子で、組合員と同一の世帯に属する方(配偶者の死亡後も同じ。)

原則として、18歳以上60歳未満の方(配偶者、学生、重度障害の状態にある方及び長期療養者を除く。)は、稼動能力があるとみなされますので、被扶養者となることができません。この方を被扶養者としたい場合は、扶養の事実及び扶養しなければならない事情等を具体的に確認できる書類を提出しなければなりません。

上記のとおり、被扶養者の認定を受けるためには、「被扶養者申告書」を提出しなければなりません。

扶養の事実が生じた日から(職員として採用された場合は,採用された日から)30日以内に「被扶養者申告書」を提出することにより、事実が生じた日(採用された日)から認定されますが、30日を越えて提出した場合は、提出した日(共済組合の受付印を受けた日)から認定されます。

また、認定された被扶養者の扶養事実がなくなったときは、速やかに認定取消の手続きを行う必要があります。取消は、事実が発生した日まで遡りますので、事実が発生した日以降に、被扶養者が医療機関等にかかっていた場合は、共済組合から支払われた医療費等を返還していただかなければならないので、特に注意してください。

被扶養者の認定を受けることができない場合

被扶養者の範囲に当てはまる方であっても、次のような方は被扶養者の認定を受けることはできません。

① 組合員以外の方の扶養親族とされている方(その方の扶養手当又はこれに相当する手当を国、地方公共団体その他から受けている場合)

② 組合員が他の方と共同して同一人を扶養する場合に、組合員が主たる扶養者でない場合

③ 健康保険の被保険者である方

④ 年額130万円(障害年金受給者又は60歳以上で公的年金等の受給者である場合は180万円)以上の所得がある方

※ この所得は、被扶養者として認定を受けようとするときから将来に向かって恒常的に取得できる収入をいい、季節労働者のような一時的なものは該当しません。

なお、18歳以上60歳未満で、学生及び病気又は負傷のため,就労能力を失っている方以外の方については,通常稼動能力があるものと考えられるので、扶養の事実及び扶養をしなければならない事情を具体的に調査する必要があります。

※ 学生であってもアルバイト等で就労し、その年額が④の額を上回っている時は、認定されません。

被扶養者の認定を取り消すときの提出書類

被扶養者の認定を取り消すときは、被扶養者申告書に、次に掲げる証明書等の添付が必要となります。

| 事由 | 提出書類(写) |

|---|---|

| 就職して健康保険の被保険者になったとき | 健康保険証又は採用通知書 |

| 年間の所得が130万円(60歳以上の公的年金受給者は180万円)を超えると見込まれるとき | 給与証明書(年金改定通知書)、申立書(原本) |

| 死亡したとき | 死亡診断書又は埋葬許可証 |

| 同居を条件とする被扶養者が別居したとき | 住民票、申立書(原本) |

| 雇用保険の受給を開始し、その日額が3,612円以上のとき | 雇用保険受給者資格者証 (受給開始日の確認ができるもの) |

三親等内親族表